JUSTICIA ACUSA A MILITARES EN RETIRO Y A UN CIVIL DE HOMICIDIOS CALIFICADOS DURANTE “OPERACIÓN PEINETA” EN VICTORIA

21.03.2019 11:36Justicia acusa a militares en retiro y a un civil de homicidios calificados durante "Operación Peineta" en Victoria

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, dictó acusación en contra de 15 miembros del Ejército en retiro y un civil militante del movimiento Patria y Libertad, por su responsabilidad en dos delitos de homicidio calificado. Ilícitos perpetrados en Victoria, el 27 de octubre de 1973. En la resolución, el ministro en visita acusó al civil Jorge Octavio Temer San Martín (civil) y a los exmilitares Sergio Hernán Valenzuela González, Exequiel Eugenio Trullenque Sepúlveda, Eduardo Urrutia Ronda y Ariel Waldemar Reyes Figueroa, como autores del homicidio calificado de Pedro Mario Alonso Muñoz Apablaza y Eliseo Segundo Jara Ríos.

En tanto, en calidad de cómplices enfrentan acusación los exuniformados Hernán Augusto Salazar Schifferli, Humberto Julián Torres Torres, Carlos Enrique Molina Cabrera, Jacinto Mansilla Villarroel, Juan Bautista Santibáñez Hermosilla, Luis Alberto Cortés Beltrán, José Mercedes Videla Gallardo, Manuel Alfonso Fernández Domínguez y Jorge Humberto Bravo Campos; y como encubridores Darío Alejandro Reyes Núñez y Alfredo Hernán Parra Uslar.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Mesa Latorre logró establecer los siguientes hechos:

"A.- Que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 el comandante del Batallón de Transportes N°4 de Victoria, teniente coronel Luis René Vega Fonseca (fallecido), debió asumir las funciones de gobernador de la ciudad, ejerciendo ambas tareas en paralelo, pero quedando a cargo de las labores castrenses del regimiento el segundo comandante del batallón, mayor Humberto Julián Torres Torres, quien, además, era el oficial de inteligencia de la unidad. El comandante del batallón, además, llevó a la Gobernación como su ayudante al mayor Hernán Augusto Salazar Schifferli, para que colaborara en las tareas propias de esa repartición y quien también trabajaba diariamente en el Hospital de Victoria como dentista.

B.- Que durante la segunda quincena de octubre de 1973 llegó a la Novena Región de país un grupo de militares en número cercano a los 120 efectivos, pertenecientes a la Tercera División de Ejército, bajo las órdenes del general de Ejército Nilo Floody Buxton (fallecido), que deberían cumplir distintas misiones en el área tendientes a desarrollar la denominada "Operación Peineta", que tenía como fin neutralizar actividades antisubversivas en la zona.

Una de las patrullas desplegadas para los fines antes indicados se dirigió a la ciudad de Victoria, donde fue recibida por el segundo comandante del Batallón de Transportes de esa ciudad, mayor Torres, quien les facilitó alojamiento, armas y movilización para efectuar las misiones. Dicha patrulla estaba bajo las órdenes del capitán de Ejército Sergio Hernán Valenzuela González, proveniente de la Unidad Divisionaria del Regimiento "Buin", y era integrada, además, por a lo menos dos oficiales del rango de teniente que provenían del regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto, uno de ellos Germán Jorge Barriga Muñoz (fallecido), y el otro Manuel Alfonso Fernández Domínguez, más un grupo de suboficiales superior a los 20 efectivos de ambas unidades militares. Este grupo quedó operando en la zona por espacio de una semana aproximadamente, entrando y saliendo de la unidad militar de Victoria con todas las facilidades.

C.- Que Eliseo Segundo Jara Ríos, jefe de área del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP de Victoria y militante del Partido Socialista, fue detenido y trasladado a la cárcel de esa ciudad el 16 de septiembre de 1973, por orden emanada de la Fiscalía Militar de Victoria, que estaba a cargo del capitán de Ejército René Castro Lobos (fallecido), del Batallón de Transportes Nº 4 de esa comuna.

Durante los días siguientes, Jara Ríos fue sometido a interrogatorios en la Fiscalía Militar, fue dejado en libertad y vuelto a detener a lo menos tres veces, siendo la última aprehensión el 16 de octubre de 1973. Durante todo este proceso, hubo otros detenidos en la cárcel de Victoria que fueron apartados en el patio Nº 5, todos por motivos políticos, que notaron el estado de salud deteriorado de Jara Ríos. También en ese período recibieron la visita del segundo comandante del Batallón de Victoria, mayor Humberto Julián Torres Torres, quien les dijo que estaban detenidos bajo la tutela de la Gobernación.

D.- Que mientras estuvo privado de libertad en la cárcel de Victoria, Eliseo Jara Ríos fue llevado hasta el domicilio de su cuñada, doña María Eugenia Gandara Pellet y posteriormente este domicilio fue allanado por una patrulla de militares del Batallón de Transportes de Victoria, que iba al mando de un teniente a quien apodaban ‘parrita', cuyo nombre era Alfredo Hernán Parra Uslar. Luego de registrar el domicilio la patrulla se retiró.

E.- Que durante la permanencia de los militares de Santiago en la zona de Victoria, el capitán Sergio Hernán Valenzuela González y los dos tenientes de ejército del regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto, Germán Jorge Barriga Muñoz y Manuel Alfonso Fernández Domínguez, asistieron a una reunión social ocurrida en el Hospital de Victoria. En ese lugar fueron abordados por un civil de nombre Jorge Octavio Temer San Martín, activo militante del movimiento Patria y Libertad, que reconoció al capitán Valenzuela, puesto que ambos habían compartido años atrás en Punta Arenas y Puerto Natales, cuando Valenzuela estaba asignado al Regimiento Pudeto y el civil estaba radicado en Puerto Natales, lugar donde contrajo matrimonio. Después de un rato Jorge Octavio Temer San Martín invitó a los oficiales a su domicilio para seguir la conversación de manera más privada.

F.- Que en el domicilio de Jorge Octavio Temer San Martín, los oficiales Sergio Hernán Valenzuela González, Germán Jorge Barriga Muñoz y Manuel Alfonso Fernández Domínguez, comenzaron una conversación que fue escuchada por el resto de los habitantes del inmueble, cuyas identidades y testimonio se mantienen en Cuaderno Secreto. Dichos testigos indicaron que Temer San Martín mantenía una habitación colindante con el dormitorio principal, que usaba como sala de estar donde recibía a sus visitas. Allí tenía gran cantidad de armas en las paredes y mantenía un pequeño bar. Señalaron los testigos que una noche llegó con unos militares oficiales Boinas Negras y se instaló en la sala de estar con ellos, situación que causó extrañeza a los declarantes porque Jorge Octavio Temer San Martín no mantenía amistad con uniformados.

Agregó uno de los testigos que todos los oficiales usaban boinas negras, las que dejaron en los pisos del bar. El dueño de casa, Temer, les ofreció cervezas y comida. Uno de ellos era de baja estatura y era quien daba la impresión de mandar al resto (capitán Sergio Valenzuela González). Se pusieron a conversar sobre darle muerte a unas personas, no pudiendo escuchar el testigo el nombre de las posibles víctimas, pero si escuchó claramente que planificaron asesinar a una o más personas.

Un testigo indicó que los militares Sergio Hernán Valenzuela González, Germán Jorge Barriga Muñoz y Manuel Alfonso Fernández Domínguez, más Jorge Temer San Martín, se fueron al amanecer de la casa, no regresando sino hasta el anochecer, también acompañado por los mismos militares con los que había estado la noche anterior. Llegaron eufóricos y se reían mucho, recordando uno de los testigos que entre muchos garabatos señalaban que habían dado la libertad falsa a unas personas y que les habían disparado por la espalda. También indicaron en sus conversaciones que el hecho había ocurrido cerca de Victoria en el camino hacia Curacautín. Tras mucho rato de beber y compartir los oficiales se despidieron porque se iban de regreso a un lugar no especificado y debían tomar un helicóptero.

G.- Que la mañana del 27 de octubre de 1973, el capitán Sergio Valenzuela González organizó dos grupos con la mayoría de los militares bajo su mando conformado por instructores y soldados conscriptos, disponiendo de un camión y un jeep para cada uno de estos. Él encabezó el primer grupo, presentándose momentos más tarde en la guardia de la cárcel de Victoria, donde solicitó se le entregara al detenido Eliseo Jara Ríos para efectuar diligencias en el proceso que se llevaba en su contra, quedando estampado en el libro de novedades que por orden verbal del Fiscal Militar de Victoria se le hacía entrega del detenido al oficial requirente. Según un testigo, Jara Ríos iba esposado.

Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia el Batallón de Transportes N°4 Victoria, donde Valenzuela le ordenó al teniente del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros Manuel Alfonso Fernández Domínguez, que se subiera al jeep en el que se movilizaba, que conducía el cabo Luis Alberto Cortés Beltrán. Tanto el camión que transportaba al detenido como el jeep se dirigieron hacia el sector rural de la ciudad.

El segundo grupo de militares quedó al mando del teniente Germán Jorge Barriga Muñoz, del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto, integrando este grupo, además de soldados conscriptos y clases, Jorge Octavio Temer San Martín, que la noche anterior había invitado a Valenzuela y sus acompañantes a su domicilio. A éste último le fue proporcionada ropa de camuflaje e indumentaria militar.

H.- Que Pedro Mario Alonso Muñoz Apablaza, joven de 21 años sin militancia política, fue detenido en horas de la mañana el 27 de octubre de 1973 en las afueras de su casa por una patrulla militar al mando del teniente Germán Jorge Barriga Muñoz, del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto. Muñoz Apablaza fue subido a un camión militar en presencia de sus padres, señalándoles el oficial a estos que se lo llevarían para efectuarle algunas preguntas.

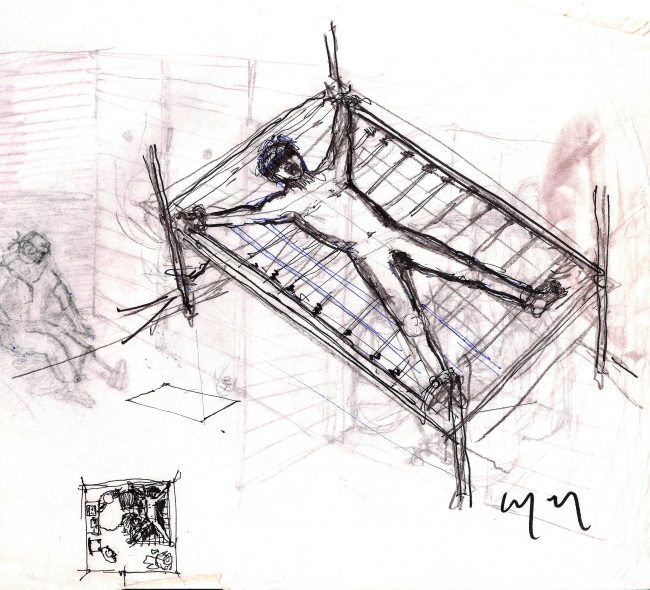

I.- Que ambas patrullas militares coincidieron con los dos detenidos en las cercanías del Fundo California que era de propiedad del Ejército y estaba ubicado hacia el camino a Curacautín. En ese lugar hicieron bajar de los vehículos a Eliseo Jara Ríos y a Pedro Muñoz Apablaza, tomando el capitán Valenzuela a Jara Ríos y el teniente Barriga a Muñoz Apablaza, llevándoselos hacia lugares distantes el uno del otro donde los ejecutaron disparándoles ráfagas de fusil.

Dichas ejecuciones recibieron la activa colaboración de los soldados clase que componían cada patrulla, a saber: Exequiel Eugenio Trullenque Sepúlveda, Eduardo Urrutia Ronda, Ariel Waldemar Reyes Figueroa, Carlos Enrique Molina Cabrera, Jacinto Mansilla Villarroel, Juan Bautista Santibáñez Hermosilla, Luis Alberto Cortés Beltrán, José Mercedes Videla Gallardo, Jorge Humberto Bravo Campos, así como la del civil, Jorge Temer San Martín, integrado a una de estas, siendo presenciada esta acción por el otro teniente del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros, Manuel Alfonso Fernández Domínguez y algunos soldados conscriptos.

Posteriormente, el capitán Valenzuela reunió a todo su grupo y ordenó guardar silencio respecto de lo que allí había sucedido.

J.- Que una vez enterado de los hechos el segundo comandante del Batallón de Transportes N°4 de Victoria, mayor Humberto Julián Torres Torres, se constituyó en el sitio del suceso y posteriormente le informó de lo sucedido al comandante y Gobernador Luis René Vega Fonseca, quien dio instrucciones para el levantamiento de los cadáveres y su entrega posterior a las familias. Asimismo, le ordenó al teniente apodado ‘Parrita', a saber Alfredo Hernán Parra Uslar, que concurriera a dar el pésame a los familiares de Eliseo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza.

K.- Que los cuerpos fueron llevados hasta la morgue del hospital de Victoria por la misma patrulla que les dio muerte, donde fueron recibidos, en primera instancia, por la auxiliar del tanatólogo, doña Isidora María Angélica Morales Morales. Posteriormente, el oficial de Sanidad del Batallón de Victoria, capitán Darío Alejandro Reyes Núñez, efectuó la autopsia a los cadáveres para después entregar los cuerpos a las familias respectivas en urnas selladas.

L.- Que el suboficial del Batallón de Victoria Sergio Sigifredo Agüero Vásquez, padre de la novia de Muñoz Apablaza, pudo ver los cuerpos de ambas víctimas en la morgue y también conversó con los autores de la muerte de estas y con el segundo comandante mayor Humberto Julián Torres Torres, pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido. Igualmente, el padre de Muñoz Apablaza pudo encarar al capitán Sergio Hernán Valenzuela González al mando de la patrulla que detuvo y dio muerte a su hijo.

M.- Que en los días posteriores emanó un Bando desde la Gobernación que fue publicado en la prensa local y regional que señalaba que los detenidos Jara Ríos y Muñoz Apablaza eran peligrosos extremistas que habían sido dados de baja por intentar fugarse mientras eran interrogados por una patrulla de Fuerzas Especiales del Ejército.

N.- Que no existen antecedentes que permitan asegurar que se les practicó la autopsia legal de rigor a los cadáveres, aunque sí existen antecedentes en el proceso que permiten establecer que los cuerpos fueron revisados por el médico de Sanidad del Batallón de Transportes N°4 de Victoria, Darío Alejandro Reyes Núñez, quien a pesar de los dichos de quienes vieron los cuerpos de Muñoz Apablaza y Jara Ríos, que señalaron que estos presentaban múltiples impactos de bala, sólo informó que la causa de muerte de ambas personas se debió a anemia aguda, omitiendo pronunciarse por las acciones previas y concurrentes que provocaron esta situación.

Ñ.- Que no obstante el conocimiento del delito por parte del contingente militar del Batallón de Transportes N°4 del Victoria, en su calidad de funcionarios públicos, han ocultado permanentemente todo antecedente sobre los hechos ocurridos, además de no haber denunciado ni informado a la superioridad militar ni a otra autoridad del ilícito, no constado tampoco que se haya efectuado una investigación o levantado algún registro como consecuencia de la comisión de este ilícito".

* El Clarin de Chile